最近 (2020-11-05現在) のスマートフォンは、画面の四隅やカメラ部分を曲線にして、正面から見たときの画面占有面積を大きくするのが流行っている。 カメラ部分の切り欠きは特にノッチと呼ばれていたりするが、開発者向け文書では切り欠き全体を指してdisplay cutout と呼んでいる。 この曲線部分はピクセルレベルで見るとどのようにできているのか、顕微鏡で撮影した。

用意したスマートフォンは、2020年8月ごろ発売された Xiaomi Redmi 9C (Global) 3GB/64GBで、型番: M2006C3MG だ。

最近のスマートフォンの中でも大型に分類される、6.5型の液晶をそなえており、画面の四隅とカメラ部分は曲線になっている。

CPU はMediaTek Helio G35 という、8✕Cortex-A53 とPowerVR GE8320を搭載しているもので、クロームでのウェブブラウズには十分な性能を持っている。

現状、Xiaomi のスマートフォンの出荷台数はApple と同じくらいなので、一般的なAndroid スマートフォンと言って差し支えなさそう。

撮影には、PENTAX Q-S1 にCマウントアダプタを介して顕微鏡の対物レンズをつけたもので行った。

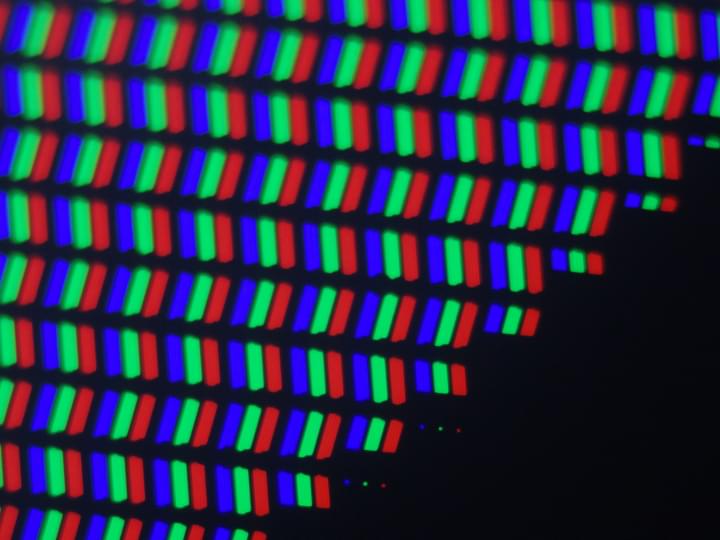

曲線部分は赤、緑、青の3つ組を一単位とするピクセルで削り取っていくのではなく、端の部分ピクセルの高さを調整することで輝度をコントロールし、スムーズに見えるように工夫してあった。

画像下部中央の、非常に小さいピクセルが2つ斜めに並んでいる部分は、この組の左上のピクセルの高さも調整されていることが見て取れる。 このことから、本来実現したい曲線を格子の上に描いて、格子それぞれの画面部分の面積占有率に応じて、各格子に対応するピクセルの高さを決めているのではないかと考えられる。

画面の曲線部分は、何も考えないでピクセルごとにON/OFFで作るのが楽そうだが、ピクセルの高さを細かく調整することでハードウェア的にアンチエイリアシングを行っていることがわかった。 このおかげで、画面全体が最大輝度の表示を行っても、カットアウト部分の格子状に並ぶ画素に起因するカクカクが見えない、または目立たなくなっている。